Wer bin ich? Wer sind wir?

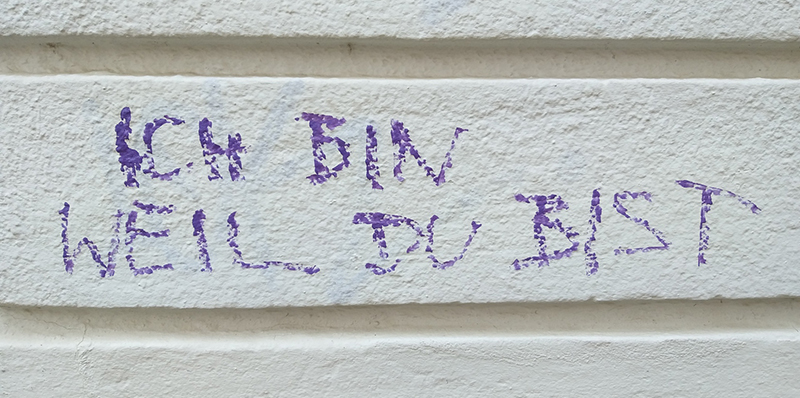

Graffiti in einer norddeutschen Kleinstadt: Metaphysik in Aktion

Das problematische Erbe der Aufklärung

Die Frage der individuellen und kollektiven Identität gehört zu den fundamentalen heutigen Herausforderungen der westlichen Gesellschaften. Dies ergab sich, seit vor ungefähr dreihundert Jahren das gemeinsame Band einer allumfassenden, religiös definierten Bindung zerriss. Lange galt es als eine der größten Errungenschaften des Westens, das Individuum 'entdeckt' und in den Mittelpunkt seines Menschenbildes und Gesellschaftsideals gestellt zu haben. Doch zunehmend entpuppt sich das Verhältnis von Individuum und sozialem Ganzen als schwierig, zerbrechlich, undurchschaubar. Daran zu arbeiten ist vielleicht die erste intellektuelle Aufgabe unserer Zeit.

Die großen Köpfe der europäischen Aufklärung entdeckten das Individuum als die grundlegende Urteilsinstanz der Vernunft und damit aller sozialen Ordnung. Wenn Kant in seiner berühmten Definition der Aufklärung proklamierte, dass sie der Ausgang des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit sei, so ist von der gesellschaftlichen Rückbindung des Iindividuums keine Rede mehr. Die einzelne Person wird von ihm nicht nur aufgefordert, endlich Verantwortung für sich zu übernehmen, sondern wird sogar hilfsweise angeklagt, an ihrer weiteren Unmündigkeit selbst schuld zu sein. Doch in diesem Vorwurf fehlt offensichtlich etwas: Denn die moralische Schuld einer Person kann nur gegenüber jemand anderem als ihr selbst bestehen. Dieses Andere war bis zur Aufklärung der christliche Gott. Aber nun? Da 'die Gesellschaft' in dieser Frage schlecht als Ersatz für Gott in Frage kommt, musste eine andere, leider ziemlich fiktive Enttiät herbeigeschafft werden, die urteilsberechtigt ist, uns die ersehnte Mündigkeit zu bescheinigen. Dies sollte die Vernunft sein.

Nun will ich nicht gegen die Vernunftfähigkeit des Menschen anreden. Im Gegenteil, ich glaube an sie in gewisser Weise so, wie andere und vor allem frühere Personen an ihren Gott glaubten. Das Problem ist nicht die Vernunft an sich, sondern (a) wer bestimmt, was vernünftig ist und (b) was daraus für unsere individuelle und kollektive Identität folgt. Nach allem, was uns hierzu die noch jungen wissenschaftlichen Disziplinen der Psychologie und der Soziologie bisher gelehrt haben, lassen sich diese beiden Fragen nur aus einer Einsicht in die Wechselbeziehung von Individuum und Kollektiv beantworten: Ich bin, weil du bist und du mir sagst, wer ich bin - und umgekehrt. Oder besser gesagt: Wir alle sagen uns permanent gegenseitig, wer wir im Einzelnen und als Ganzes sind. Ohne diesen permanenten kommunikativen, gleichermaßen privaten und öffentlichen Aushandlungsprozess gäbe es weder ein Ich noch ein Wir.

'Mensch' und 'Person' sind etwas Verschiedenes

Im Zuge dieser Erkenntnis entstand allerdings auch ein weiterer, eher ideolgischer Konflikt. Die europäische Aufklärung brachte nämlich nicht nur so fantastische Ideen wie das moderne Menschenbild, die moderne Demokratie und die Freisetzung ungeheurer politischer und technischer Energien mit sich. Sie förderte in ihrer Abkehr von den christlichen Dogmen auch die technische Umsetzung eines naturwissenschaftlichen Denkens, das schon einige Jahrhunderte zuvor seine mächtigen Flügel ausgebreitet hatte. Im Zuge dessen verweigerte sie jedoch auch jeglicher Metaphysik die Teilnahme am öffentlichen, 'rationalen' gesellschaftlichen Diskurs. Der naturwissenschaftliche Blick auf den Menschen und seine Gesellschaft(en) verleitet dadurch zu dem Fehlschluss, dass wir, die Menschen, 'in Wirklichkeit' weitgehend biologisch bestimmte Wesen seien, wenn nicht sogar biologische, neuronal gesteuerte Automaten. Es drägt sich der Verdacht auf, dass dieses Menschenbild auch am Grunde der gesamten Begeisterung für die so genannte Künstliche Intelligenz liegt. Ein solcher Irrtum kann allerdings nur dort Fuß fassen, wo übersehen wird, das 'der Mensch' und 'die Person' etwas Verschiedenes sind.

Der Ausdruck 'Mensch' bezeichnet ein biologisches Wesen, darin mit allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten eng verwandt. Der Ausdruck 'Person' beschreibt dagegen die Teilhabe einzelner Menschen an einem über die Biologie und das individuelle Lebewesen hinausgehenden Ganzen, dass nicht mehr biologisch definiert ist, sondern symbolisch, mithin kulturell Nur die Person steht deshalb im Mittelpunkt der Frage nach ihrer Identität, denn nur sie ermöglicht den Brückschlag zum sozialen Ganzen und der Frage seiner Identität. Wenn wir also die vielleicht wichtigste Doppelfrage unserer Zeit, nämlich 'Wer bin ich?' und 'Wer sind wir?' neu und gewinnbringend beantworten wollen, müssen wir uns wohl oder übel etwas von dem aufgeklärten Dogma distanzieren, dass es bei meiner Selbstauffassung nur um meine eigene Herrlichkeit geht, also von einem extermen Individualismus. Stattdessen müssen wir uns in das tatsächlich schwierige Gewebeder gegensetigen Abhängigkeit von Individuum und Gesellschaft hineinbegeben.

Eigentlich sollte dies die Aufgabe der Soziologie sein. Teilweise erfüllt sie diese Aufgabe auch. Einen wesentlichen Teil ihrer Kräfte verwendet sie - um nicht zu sagen: verschwendet sie - allerdings durch die Übernahme eines Axioms aus der Nationalökonomie des 19. Jahrhunderts als ihren eigenen Gründungsmythos. Der besagt, dass der Mensch 'im Grunde' ein egoistisches Wesen und alle sozialen Bemühungen 'in Wirklichkeit' nur Variationen des praktizierten Eigennutzens seien: Das ist das Erste Gebot der so genannten neoklassischen Soziologie. Selbst die größte altruistische Aufopferung ist diesem Menschenbild zufolge nur Ausdruck der Bemühung um Anerkennung usw. Leider führt ein solches Menschenbild jedoch am Ende zur Auflösung von Gesellschaft, oder wie Margaret Thatcher es mit umwerfender Radikalität formulierte: "There is no such thing as society." Wenn wir uns von diesem Irrtum nicht endlich distanzieren, steuert der gesamte Westen tatsächlich auf seine Auflösung zu.

Die Arbeit an der individuellen und kollektiven Identität bedeutet Freiheit, nicht Zwang

Dies ist freilich kein Plädoyer zur kulturellen Engführung gesellschaftlicher Identität zweck Diskriminierung von 'Ausländern', Personen mit anderer Hautfarbe oder mit anderen weltanschaulichen, religiösen und ethnischen Hintergründen. Es mahnt vielmehr zunächst nur eine Veränderung der Aufgabenstellung an, zu deren Lösung wir aufgerufen sind. Das bedeutet, dass wir uns über neue Methoden der Möglichkeit zur Gewinnung sozialer Identität Gedanken machen und diese öffentlich vortragen sollten. Sowohl die individuelle als auch die kollektive Identität sind kein fixierter Zustand, sondern ein fortwährender Prozess immer provisorischen Gestaltung und Anpassung des Selbstbildes an sich laufend verändernde Verhältnisse. Der Gewinn einer solchen - zugegeben anstrengenden - Bemühung ist aber kein geringer: Wir erlangen damit wieder eine existenzielle Gewissheit unseres individuellen und kollektiven Selbst und damit begründbare Handlungsorientierungen, fern aller Dogmen und Gewalt. Dies ist die Frucht des Aushandlungsprozesses, auch wenn sie immer nur eine kurze Mindesthaltbarkeit hat. (ws)